「上の奥歯がズキズキする…虫歯と思ったのにレントゲンで異常が見つからない」

風邪明けの鼻詰まりと重なる鈍痛は仕事に集中できず、夜も浅い眠りが続き不安が増しますよね。

実は副鼻腔炎が歯の神経を圧迫して痛みを引き起こす例は多く存在します。

原因を見極め耳鼻咽喉科で治療すれば一週間ほどで痛みを軽減できるので、副鼻腔炎で歯が痛いという悩みを放置せず、頬の違和感や片側だけの鼻水に気付いた段階で適切なケアを始めれば日常生活を早く取り戻せます。

本記事で症状の特徴、対処法、セルフケアを確認し、今すぐ行動して快適な呼吸と食事を手に入れましょう。

目次

なぜ副鼻腔炎で歯が痛くなるのか

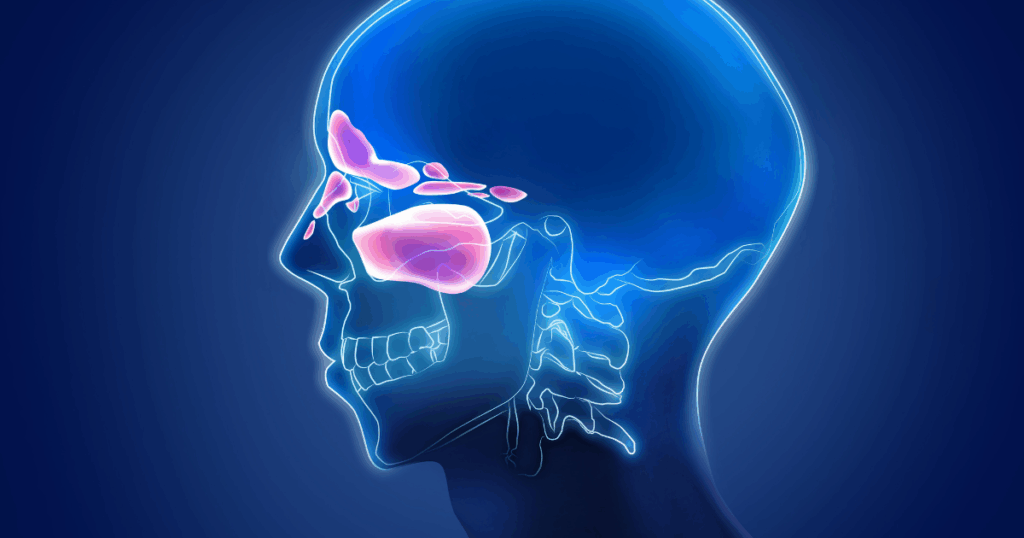

副鼻腔には上顎洞があり、空洞の中を覆う粘膜が腫れると内部圧が上がります。

上顎洞のすぐ下には上の奥歯の根が並び、薄い骨だけで隔てられているため押されれば神経が刺激されるでしょう。

副鼻腔炎では鼻詰まりや膿が溜まり、息を吸うたびに空洞内が動き、さらに刺激が増幅します。

結果として違和感ではなく明確な痛みへ変わります。

副鼻腔炎とは

顔面骨の内部には前頭洞、篩骨洞、蝶形骨洞、上顎洞の四つの空洞が存在し、空洞内部を粘膜が覆います。

粘膜は吸気を温め、湿らせ、ホコリを取り除く役割を果たします。

副鼻腔炎は粘膜がウイルスや細菌、アレルギーで腫れ、排泄路が塞がり、膿が溜まる病気です。

空洞内の圧が保たれなくなり、顔や頭に重さを感じるようになります。細菌感染が進むと黄色や緑色に濁った鼻水が増え、独特の臭いを放ちます。

急性副鼻腔炎は感冒後数日で発症し、強い鼻詰まり、頬や額の痛み、三十八度前後の発熱が出ます。粘稠な鼻水が続き、嗅覚が鈍ります。

12週間より症状が長引く場合は慢性化とされ、鼻声や後鼻漏によって集中しづらい状態が続きます。

上顎洞が炎症を起こすと上の奥歯の根が圧迫され、虫歯と勘違いする鈍い痛みが起こりやすくなります。

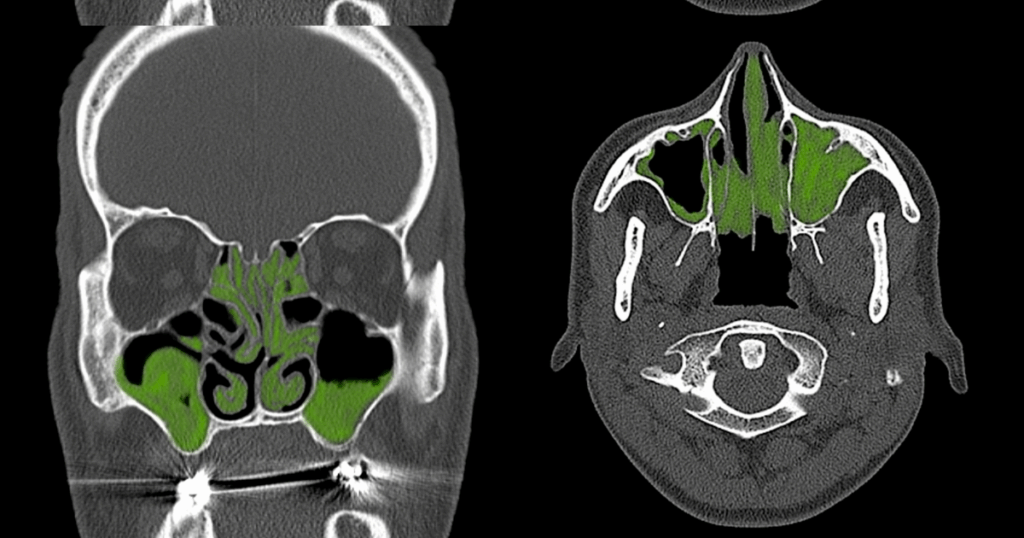

副鼻腔と歯の位置関係

上顎洞は左右の頬骨内部に広がるテント形の空洞で、底面は犬歯から第二大臼歯にかけての歯槽骨と接します。

成人の骨は厚みが二ミリ程度まで薄くなり、歯根が粘膜下に突き出るケースも珍しくありません。

嚥下や会話で空洞内の圧が変動すると歯根膜が動き、健康な歯でも違和感を覚えやすい構造です。

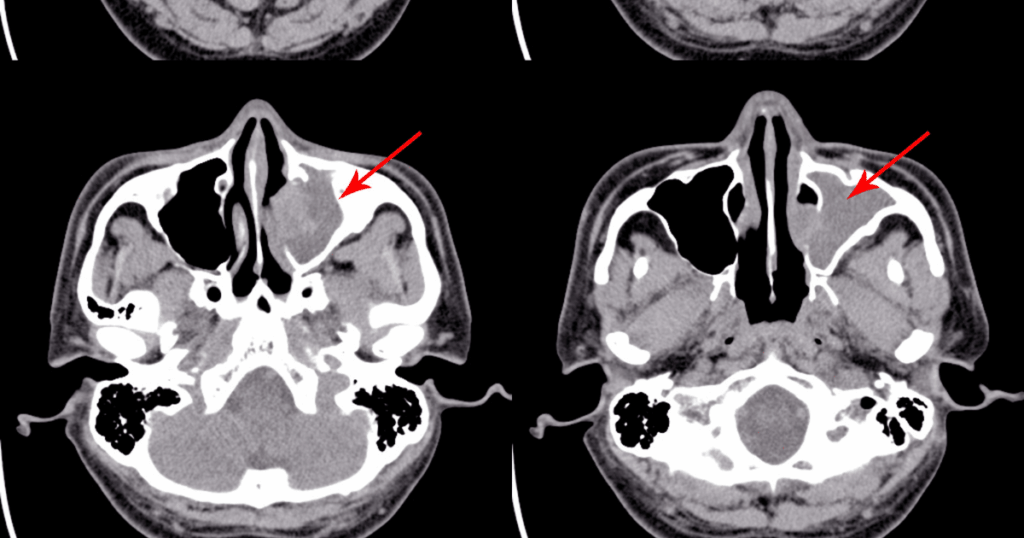

一方で歯の根元に生じた歯周炎や根尖病巣から細菌が上顎洞へ移行し、歯性上顎洞炎となる逆ルートも存在します。

炎症を放置すると上顎洞底部の骨が吸収し、歯槽骨の高さが減少するため、将来的なインプラントやブリッジにも影響を及ぼしかねません。

副鼻腔と歯の境界が薄い個体差は生活習慣や遺伝も影響し、喫煙や慢性アレルギー性鼻炎がある人は痛みが起こりやすい傾向があります。

副鼻腔炎で歯が痛い原因

副鼻腔炎で歯が痛くなる要因は二系統あります。

上顎洞粘膜が腫れ内部圧が高まり奥歯の歯根を押す場合と、虫歯や歯周病から細菌が歯根を通って上顎洞へ入り炎症を起こす歯性上顎洞炎の場合です。

いずれも三叉神経が刺激され虫歯に似た鈍痛が続き、位置が日替わりで変わる特徴があるため見分けにくい状況になります。

上顎洞の炎症による圧迫

上顎洞は頬骨内部に広がる空洞で、底面が犬歯から第二大臼歯までの歯槽骨と接します。

風邪やアレルギーで粘膜が腫れると空洞が塞がり、膿と粘液が溜まって内圧が上昇します。

この圧力が薄い骨板を通して歯根膜へ伝わり、健康な歯でも疼くような痛みを生じやすい構造です。

炎症が進むと体を前に倒したり下を向いたりした瞬間、溜まった膿が歯根側へ押し寄せ痛みが強まります。

鼻詰まりや頭重感を伴い、鼻をかんでも軽減しない鈍痛が続く場合は耳鼻咽喉科で画像検査を受けると原因を特定しやすくなります。

歯性上顎洞炎のケース

奥歯の重度虫歯や歯周病を放置すると歯根先端に膿が溜まり、骨を破って上顎洞内へ細菌が侵入します。歯性上顎洞炎では歯科領域の病変が主因であり、原因歯を治療しなければ抗菌薬だけでは改善しにくい特徴があります。

炎症が洞内に広がると鼻腔へ膿が漏れ出して悪臭を伴う鼻水が増え、片側の頬が熱を帯びて腫れる症例も見られます。

歯を叩くと響くような痛みが続き、膿が排出されにくい夜間に増悪しやすい傾向があります。

耳鼻咽喉科と歯科が連携して原因歯の根管治療や抜歯を行い、洞粘膜の洗浄と同時進行で炎症を鎮める方法が根治への近道です。

副鼻腔炎による歯痛の特徴的な症状

副鼻腔炎が原因の歯痛は虫歯や知覚過敏と異なるパターンを示します。

三叉神経が共有する領域で炎症が広がるため痛点が移動しやすく、通常の歯科治療で改善しない傾向が出ます。

頬の違和感や鼻をかんだ時の悪臭など複数の手がかりを合わせると原因を特定しやすくなるでしょう。

耳鼻咽喉科で画像診断を受け、炎症部位を可視化すれば無駄な歯科処置を避けられるため早期受診が大切です。

何もしなくても痛む鈍い痛み

副鼻腔内に膿が溜まると圧力が徐々に高まり歯根膜が常に押され続けます。

外力を加えなくても疼くような痛みが続き、休息中でも違和感が消えません。持続痛は睡眠の質を下げ集中力を奪います。

痛みが長時間続いて鎮痛剤が効きにくい状況では副鼻腔炎由来の可能性が高まるため耳鼻咽喉科で詳しい検査を受ける判断が欠かせません。

上の奥歯が痛くなる

上顎洞底面は犬歯後方の歯根と接しており、粘膜が腫れると第一大臼歯から第二大臼歯付近で痛みが生じやすくなります。

冷水や甘味に反応せず、頬を押した瞬間に痛む場合は歯自体より上顎洞圧迫を疑えます。

歯科で異常が見つからなかったときは副鼻腔炎の精査へ進むと原因解明が早まるでしょう。

複数の歯が同時に痛む

三叉神経第二枝は数本の歯を一括で支配しています。

副鼻腔炎による炎症刺激はその神経束全体へ及び、隣接する歯が同時に疼く現象を引き起こします。

日ごとに痛む位置が変わり、複数の歯が交互に痛む場合もあるようです。

虫歯が見当たらないにもかかわらず痛点が移動する状況では副鼻腔炎を併発しているか確認すると無駄な抜髄を避けられます。

片側だけに痛みが出る

副鼻腔炎は左右どちらかの上顎洞に限定して起こることが多く、炎症側と同じ方の歯が痛むのが特徴的です。

片側の鼻詰まりと同時に頬の鈍痛が現れた場合は局所圧迫による神経刺激を疑うと適切な治療へつながります。

反対側が無症状であれば歯科疾患より副鼻腔由来の確率が高まります。

下を向くと痛みが強くなる

頭部を前に倒すと副鼻腔内の膿が前方へ移動し歯根方向を直接押すため圧が急上昇します。

重力で内容物が動くため瞬間的に痛みが増すのが特徴です。

作業中に机へ顔を近づけた瞬間や靴紐を結ぶ姿勢で痛みが強まる場合は副鼻腔炎のサインです。

体位変換による痛みの増減を観察すると診察時に有益な情報を提供できます。

副鼻腔炎の歯痛はいつまで続く?

副鼻腔炎による歯痛は炎症型によって持続期間が大きく変わります。

急性型は治療開始後一週間程度で落ち着くケースが多い一方、12週間以上続く慢性型では良くなったり再燃したりを繰り返し、数カ月単位で長引く傾向があります。

期間を見極める指標を理解すれば通院のタイミングをつかみやすくなるでしょう。

急性副鼻腔炎の場合

急性副鼻腔炎は風邪やアレルギー発作をきっかけに粘膜が急速に腫れ、発症から14日以内に歯痛が強く出やすい病態です。

適切な抗菌薬や去痰薬を使用すれば鼻腔排液が改善し、発症後21日前後で歯痛がほぼ収束するケースが多数を占めます。薬が効き始めるまで3日ほど要するため初期3日間が痛みのピークと言われます。

治療中の痛みを和らげる方法として、息を吐きながら鼻を優しく洗浄する鼻うがいと、38度前後の蒸しタオルを頬に当てて血流を促す温湿布が有効です。

上顎洞内圧が下がると三叉神経への負荷が減少し、鎮痛薬の用量を減らせる可能性があります。

痛みが4週間以上続く場合は慢性化や歯性炎症を疑い追加検査を受けましょう。

慢性副鼻腔炎の場合

慢性副鼻腔炎は12週間以上炎症が続く状態を指し、粘膜の線毛機能が低下して膿が停滞するため歯痛が引いたり戻ったりを繰り返します。

歯痛は気圧や温度変化で増悪し、雨天前や入浴後に強まるパターンが多く報告されています。

保存療法では改善に時間がかかり、抗菌薬を1ヶ月以上継続する長期投与が必要となる例も珍しくありません。

歯痛を長期化させない鍵は炎症源の除去です。

内視鏡下副鼻腔手術でポリープや肥厚粘膜を切除し通気路を確保すると十四日以内に鈍痛が大幅に軽減する統計が示されています。

手術と並行して原因歯の根管治療を完了させると再燃リスクを低く抑えられます。

副鼻腔炎で歯が痛いときの対処法

副鼻腔炎で起こる歯痛へ的確に対応すれば不要な抜歯や長期的な顎の違和感を避けられます。

耳鼻咽喉科で炎症部位を把握し痛みが強い期間には家庭で行える応急処置と生活習慣の改善を組み合わせると回復が早まります。

耳鼻咽喉科への受診

副鼻腔炎由来の歯痛では上顎洞内部に膿が溜まり歯根へ圧力が掛かります。

耳鼻咽喉科ではファイバースコープとCT撮影で上顎洞粘膜の腫脹や膿の貯留を確認し、炎症の広がりに応じて抗菌薬や去痰薬を選択します。

歯科処置が必要な歯性上顎洞炎を疑う所見が出たときは歯科へ紹介し同時期に根管治療を進めると治癒が速くなるでしょう。

頬の鈍痛や鼻をかんだときの悪臭が3日以上続く、あるいは38度近い発熱を伴う場合には受診を先延ばしにすると慢性化へ移行する危険が高まります。

応急処置方法

痛みが強い時期は上顎洞内圧を下げながら神経への刺激を減らす家庭ケアが有効です。

38度前後の蒸しタオルを頬と額に10分ほど当てると血流が増加し粘液が排出されやすくなります。

温湿布の後に常温の食塩水で鼻洗浄を行うと粘性の高い膿が流出し歯根膜への圧迫が緩和されます。

鎮痛薬を使用する場合は成分名がアセトアミノフェンの市販薬が副作用のリスクを抑えつつ歯痛と発熱を同時に抑える点でおすすめです。

服用間隔は4〜6時間以上空け、胃への負担を避けるため軽食と合わせて摂取しましょう。

アルコールは粘膜の血管拡張を招き内圧を高めるので痛みが治まるまで控えると悪化を防げます。

予防方法とセルフケア

副鼻腔炎の再発を防ぐ鍵は粘膜の線毛運動を保ち排出経路を詰まらせない生活環境づくりです。

室内湿度を50%前後に保つと粘液が適度な粘度を維持し線毛が滑らかに動きます。

就寝前に3分間の鼻洗浄を習慣にすると花粉やハウスダストが副鼻腔に残らず炎症の火種を取り除けます。

十分な睡眠と栄養バランスを整えた食事で免疫力を保つと、感冒後の急性副鼻腔炎も軽症で済む傾向があるので心がけましょう。

鼻詰まりを感じた時点で耳鼻咽喉科を受診し早期治療へ踏み切る行動が将来的な歯痛の回避につながります。

まとめ【副鼻腔炎で歯が痛くなったら耳鼻咽喉科へ】

副鼻腔炎による歯痛は粘膜の腫れが三叉神経を刺激して起こり、自己判断で鎮痛薬を続けても根本改善しません。

鼻詰まりや頬の鈍痛が数日続いた段階で耳鼻咽喉科を受診すれば、CTや内視鏡で原因を特定でき、抗菌薬や鼻洗浄で短期回復を期待できます。

早期治療は慢性化と不要な歯科処置を防ぎ、仕事や生活の質を守る最善策です。

デンタルオフィス虎ノ門は駅近で便利!

- 日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」より徒歩1分

- 銀座線「虎ノ門駅」より徒歩6分

当院、医療法人歯科ハミールの分院も、今後共よろしくお願いいたします。

この記事を書いた人

デンタルオフィス虎ノ門 院長 柳瀬賢人

所属学会・勉強会

- MjARSの主宰(歯科医師の勉強会)

- M:ALT’s(@土屋歯科クリニック&works)所属

- SJCD(日本臨床歯科学会)会員

- ITIベーシック・アドバンス サティフィケイト

経歴

- 東京医科歯科大学 卒業

- 名古屋大学 口腔外科

- 歯周病インプラント専門医Jiads講師のもとで勤務

- 医療法人複数歯科医院勤務

- 医療法人歯科ハミール デンタルオフィス虎ノ門院 院長就任

出身高校

- 愛知県立明和高等学校