「虫歯が神経まで進むとどんな症状が出るの?」

「痛みが強いけど、もう歯を抜くしかないのかな?」

こうした疑問や不安を抱えてる方は多いかもしれません。

虫歯は神経に達すると激しい痛みを伴い、放置すると抜歯や全身への影響につながる恐れがあります。逆に、早めに治療を受ければ神経を残せる可能性があり、歯を長く保てる場合があるでしょう。

本記事を読むことで、症状の見極め方から治療の流れ、再発を防ぐ予防習慣まで理解できます。

最後まで読んで、痛みに悩む毎日から抜け出すきっかけにしてください。

目次

虫歯が神経まで進むと症状はどうなる?

虫歯が神経まで進むと、冷たい物や熱い物に強くしみたり、じっとしていてもズキズキ痛んだりします。さらに夜に眠れないほどの痛みや顎や耳に広がる痛みが出ることもあるでしょう。

自発痛

自発痛とは、食事や刺激がない状態でも突然ズキズキと強い痛みが出る症状です。虫歯が神経まで進んだ時によく見られ、安静にしていても繰り返し痛みを感じます。

冷たい物や温かい物を口にしていないのに急に痛む場合は要注意です。

<自発痛が出るケース>

- 仕事中に集中していても歯がズキズキする

- 夜、横になっているだけで痛みが強まる

- 市販の鎮痛薬で一時的におさまっても再発する

痛みが出た時点で、神経が炎症を起こしている可能性が高いので早めに受診しましょう。

夜間痛

夜間痛は、横になった時や眠ろうとした時に強く出る痛みです。血流が頭に集まることで炎症が悪化し、拍動に合わせてズキズキとした不快感が増します。

昼間は耐えられる程度でも、夜になると眠れないほど辛くなるケースが多いです。

<夜間痛ケース>

- 布団に入ると痛みで眠れない

- 目が覚めるほどのズキズキ感がある

夜間痛が続く場合は、神経がすでに深刻に侵されている可能性が高いため、早めの治療が必要です。

放散痛

放散痛は、虫歯の歯だけでなく周囲に痛みが広がる症状です。痛みの場所を正確に特定できず、耳やこめかみまで響くことがあります。神経や周囲組織に炎症が広がっているサインと考えられます。

<放散痛ケース>

- 奥歯の虫歯なのに耳の奥が痛む

- 上顎の歯なのにこめかみがズキズキする

- 下の歯の虫歯なのに首筋まで重苦しい感覚が広がる

上記のような痛みがある場合は、炎症が局所を超えて広がっているため、早期の治療が望ましいです。

痛みがなくなるのは危険サイン(神経壊死)

虫歯が進行して突然痛みが消えた場合、神経が壊死して感じなくなっている可能性があります。一見すると治ったように思えても、細菌は根の先で増え続けており、膿や腫れを引き起こす要因になります。

痛みがなくなったのに放置すると、後に顔が腫れる、膿がたまるなど重症化しやすいです。

そのため、必ず歯科医院での検査が必要です。

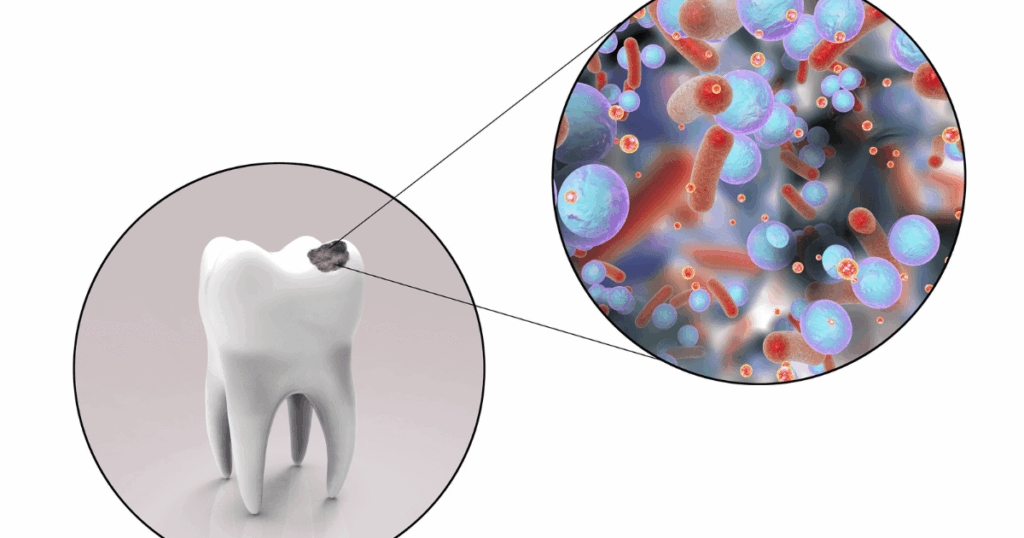

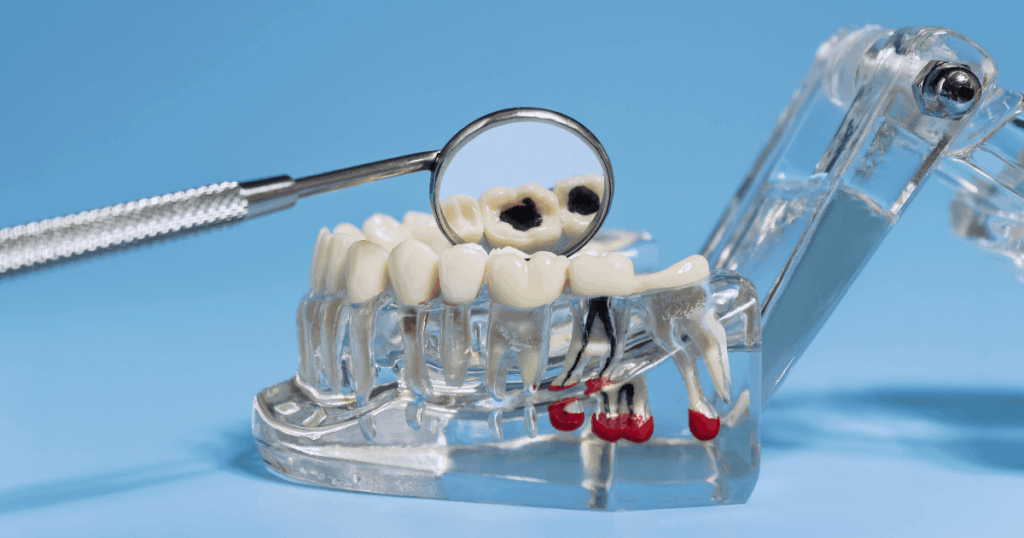

歯の神経(歯髄)の役割と虫歯の進行

歯の神経は歯髄(しずい)と呼ばれ、痛みを伝えるだけでなく栄養を届けたり細菌の侵入を防ぐ役割もあります。

虫歯が進行すると歯髄が炎症や壊死に至り、強い痛みや歯の寿命の短縮につながりやすいです。

歯髄の働き(痛覚・栄養・防御)

歯髄の働きには大きく三つあります。

| 役割 | 説明 |

| 痛覚 | 冷たい物や熱い物がしみるのは、歯髄の神経が刺激を感じて危険信号を体に知らせているため |

| 栄養の供給 | 歯髄内の血管が酸素や栄養を歯に送り、硬い組織を健全に保っている |

| 防御機能 | 細菌が侵入すると炎症反応を起こし内部を守ろうとするが、虫歯が進むと限界に達し、強い痛みや神経の死につながる。 |

歯髄は単に「痛みを感じる神経」ではなく、歯の健康を支える重要な役割です。痛覚で異常を知らせるだけでなく、血管を通じて栄養を送り、細菌から内部を守る防御機能も果たしています。そのため歯髄をできるだけ残す治療が大切とされているのです。

C0〜C4の虫歯進行と神経への影響

虫歯は進行度によりC0からC4までに分けられます。初期は痛みがなくても、進むにつれて神経に近づき、強い症状が出ます。

進行ごとの見た目と症状をまとめたものを見ていきましょう。

| 進行度 | 見た目の特徴 | 主な症状 | 神経への影響 |

| C0 | 白濁や表面の変化 | 自覚症状なし | 神経への影響なし |

| C1 | エナメル質に小さな穴 | ほとんど痛みなし | 神経に届かない |

| C2 | 象牙質(ぞうげしつ)まで進行 | 冷たいものがしみる | 神経が刺激を受け始める |

| C3 | 歯髄に到達 | ズキズキ痛む・夜間痛 | 神経が炎症を起こす |

| C4 | 歯冠(しかん)が崩壊し根だけ残る | 痛みが消えるが膿や腫れが出る | 神経が壊死して感染拡大 |

上記のようにC2から神経への影響が始まり、C3で炎症や強い痛みが現れます。さらにC4になると神経は死に、痛みは弱まりますが膿や腫れのリスクが増します。神経を守るには、C1〜C2の段階で治療を受けることが望ましいでしょう。

参考文献:山口県歯科医師会 虫歯について

神経まで進んだ虫歯の治療法

神経まで進んだ虫歯では、神経を残す治療・神経を抜く治療・歯を失った場合の補綴治療(ほてつちりょう)の三つが選択肢になります。進行度や炎症の状態により適した方法は変わります。

神経を残せる治療(歯髄温存療法・MTA・覆髄)

神経を残す治療は、歯を長く保つために望ましい方法です。歯髄温存療法では、炎症が軽い場合に神経を直接保護し、自然な歯の機能を維持します。

MTAセメントを使うのは、強い殺菌作用と封鎖性により感染を抑えながら神経を守る方法です。覆髄法(ふくずいほう)には、虫歯を削った後に薬剤で神経を覆う直接覆髄と、薄い象牙質を残して神経を守る間接覆髄があります。

神経を残せる可能性は早期ほど高いため、早めの診断と処置が重要です。

神経を抜く治療(根管治療の流れ)

神経を抜く治療は、炎症や感染が広がった場合に必要です。根管治療(こんかんちりょう)では、歯の中の神経を取り除き、根の内部をきれいにして薬剤で密封します。治療は複数回に分かれることが一般的で、途中で中断すると再感染のリスクが高まります。

根管治療の一般的な流れは以下の通りです。

| ステップ | 内容 |

| 1 麻酔・虫歯除去 | 痛みを抑えながら感染部分を削る |

| 2 神経の除去 | 専用器具で歯髄を取り除く |

| 3 根管の形成 | 根の形を整え、洗浄と消毒を繰り返す |

| 4 根管充墳 | 薬剤を詰めて密封する |

| 5 補強 | 土台を入れ、被せ物で歯を守る |

根管治療をきちんと終えることで、感染を抑え、歯を抜かずに残せる可能性が高まるでしょう。

抜歯と補綴(ブリッジ・インプラント・入れ歯)

虫歯が重度に進行し、根管治療でも保存が難しい場合は抜歯となります。抜歯後は噛む機能を回復させるために補綴治療が必要です。主な方法はブリッジ・インプラント・入れ歯の三つです。

- ブリッジ:両隣の歯を削り、橋のように人工歯をかける

- インプラント:顎の骨に人工の根を埋め込み、その上に人工歯を固定する

- 入れ歯:取り外し可能な人工歯を装着する

どの方法にもメリットとデメリットがあるため、歯科医と相談して決めましょう。

関連記事:【食いしばりで歯が痛い】原因・治し方・対処法を徹底解説

歯の神経を抜いたのに痛むときの原因と対処法

歯の神経を抜いた後も痛みが続く場合は、治療過程の刺激や感染など複数の原因が考えられます。正しい原因を理解し、早めに受診することが再発防止につながります。

術後に痛む主な原因

歯の神経を抜いたのに痛む原因は一つではありません。処置の刺激による一時的な炎症や、根の先に細菌が残った場合の再感染などが代表的です。咬み合わせが強く当たることや、歯のひび割れが影響していることもあります。

術後の痛みが数日で収まれば経過観察で問題ありませんが、長引いたり強まったりする場合は再診が必要です。

自宅でできる対処と再受診の目安

歯の神経を抜いた後に軽い痛みがある場合は、自宅でできる工夫で和らげられます。冷たい飲食を避けたり、硬い物を患側で噛まないようにしたりすることが有効です。歯科で処方された薬は必ず指示通りに服用してください。

自宅での対応に限界を感じたら、無理をせず歯科医院を受診しましょう。早めの対応が治療のやり直しや抜歯を防ぐことにつながります。

関連記事:歯の神経を抜く痛さはどれくらい?痛みが続く期間・原因・対処法を徹底解説

虫歯放置するとどうなる?(重症化のリスク)

虫歯を放置すると、痛みが落ち着いても細菌は歯や骨に広がり、膿や感染症など重い合併症につながる危険があります。

顎骨内の膿・副鼻腔炎など合併症のリスク

虫歯を放置すると、歯の根の先に膿がたまり、顎の骨の中に広がることがあります。これを根尖性(こんせいせい)の炎症と呼び、強い腫れや激痛を引き起こす原因です。

上の奥歯の虫歯では、副鼻腔と近いため炎症が鼻の奥へ広がり、副鼻腔炎につながる場合があります。膿がたまると顔が腫れる、熱が出る、口が開けにくいといった症状も出ます。

軽度の虫歯の段階なら簡単な治療で済みますが、進行して膿が広がると根管治療や抜歯が必要になり、通院期間も長くなるでしょう。放置による合併症は生活への支障が大きいため、早めの処置が不可欠です。

参考文献:国立がん研究センター 歯科・口腔外科

全身への影響が問題になるケースも

虫歯の細菌は口の中にとどまらず、血流を通じて全身に広がることがあります。免疫力が下がっている人や持病がある人では、感染性心内膜炎や敗血症など深刻な病気を引き起こす可能性があるでしょう。

口の中の異常を軽く見て放置すると、思わぬ全身のリスクにつながります。歯の健康は体全体の健康にも直結するため、違和感がある段階で受診することが望ましいです。

虫歯の再発防止と予防方法

虫歯は、治療しても再発することがあるでしょう。食生活や日常のケアを見直し、定期検診を続けることで歯を健康に保ちやすくなります。

食生活の見直し(間食・砂糖・酸)

虫歯の再発防止には食生活の改善が欠かせません。砂糖や酸を含む食品は細菌の栄養源となり、歯を溶かす原因になります。特に間食が多い人は口の中が酸性に傾く時間が長くなり、虫歯のリスクが高まるでしょう。

<食生活で気をつけたいポイント>

- 甘いお菓子や清涼飲料水を控える

- 間食の回数を減らす

- 酸性の飲料(炭酸飲料・スポーツドリンク)は時間を決めて摂る

- 食後は水で口をゆすぐ

食習慣を少し工夫するだけで、虫歯のリスクは大きく減らせます。毎日の食事を意識することが歯を守る第一歩です。

日常のケア(フッ素・歯間清掃)

健康な歯を保つためには、毎日のケアが必要です。特にフッ素入りの歯磨き粉を使うことで、歯の再石灰化を助け、虫歯の進行を防ぎます。加えて、歯ブラシだけでは届かない歯と歯の間は、デンタルフロスや歯間ブラシを使って清掃する必要があります。

<日常のケアの基本>

- フッ素入り歯磨き粉で1日2回以上みがく

- 歯と歯の間はデンタルフロスで清掃

- 就寝前のブラッシングは特に丁寧にする

- 洗口液を取り入れて口内の菌を減らす

毎日の小さな習慣を積み重ねることが、治療後の歯を長持ちさせる秘訣です。

定期検診で早期発見

虫歯を完全に防ぐのは難しいですが、定期検診を受けることで早期発見・早期治療が可能になります。自分では気づかない小さな虫歯も、歯科医院なら見つけて処置できます。

検診では歯のクリーニングも受けられ、歯石やプラークを除去することで再発予防につながるでしょう。

<定期検診のメリット>

- 小さな虫歯を早く見つけられる

- 歯石除去で歯ぐきの炎症を防げる

- 自宅ケアの不足をプロが補える

- 自分の口の状態を把握できる

定期検診は3〜6か月に一度が目安です。忙しくてもスケジュールに組み込み、習慣として受診すると安心です。

参考文献:国立成育医療研究センター 歯科口腔外科

関連記事:歯が浮いた感じで噛むと痛い…市販薬で治る?それとも歯医者?

まとめ:歯を残すために今日できること

最後にもう一度、虫歯が神経まで進んだときの症状と対処法を整理しておきます。

- 神経に達すると自発痛・夜間痛・放散痛が現れる

- 神経を残せる治療と抜く治療があり、進行度で選択が変わる

- 神経を抜いたあとでも痛みが続く場合があり、原因を確認する必要がある

- 放置すると膿や副鼻腔炎、全身への影響につながる危険がある

- 再発防止には食生活の見直し・日常のケア・定期検診が欠かせない

違和感や痛みを感じたら「様子を見る」のではなく、早めに歯科医院を受診してください。早期に治療を始めれば神経を残せる可能性が高まり、費用や通院回数も抑えやすくなります。

虫歯は自然に治ることはありませんが、適切な治療と予防を続ければ歯を長持ちさせられます。

今日からできる小さな習慣を積み重ねて、健康な歯で快適な毎日を送りましょう。

デンタルオフィス虎ノ門は駅近で便利!

- 日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」より徒歩1分

- 銀座線「虎ノ門駅」より徒歩6分

当院、医療法人歯科ハミールの分院も、今後共よろしくお願いいたします。

この記事を書いた人

デンタルオフィス虎ノ門 院長 柳瀬賢人

所属学会・勉強会

- MjARSの主宰(歯科医師の勉強会)

- M:ALT’s(@土屋歯科クリニック&works)所属

- SJCD(日本臨床歯科学会)会員

- ITIベーシック・アドバンス サティフィケイト

経歴

- 東京医科歯科大学 卒業

- 名古屋大学 口腔外科

- 歯周病インプラント専門医Jiads講師のもとで勤務

- 医療法人複数歯科医院勤務

- 医療法人歯科ハミール デンタルオフィス虎ノ門院 院長就任

出身高校

- 愛知県立明和高等学校