多くの方が人生に一度は経験する親知らずの抜歯。親知らずの抜歯と聞くとかなり腫れて、痛いイメージがあると思います。そんな親知らずの抜歯に関しての皆様がお持ちの疑問にお答えしていきます。

目次

親知らずとは?

専門的には第三大臼歯と言われる三番目の大きい臼状の歯のことを言います。

生えてくるのが成人近い頃のため、親知らずと言われれいます。

古代人は調理されていない硬いものを食べていたため、骨格の発達もしっかりしており親知らずもきれいに並んでいたのですが、現代に進むにつれて、加工された柔らかい食べ物を食べるようになり顎が小さくなっていき、大きさが変わらない歯がきれいに並ばなくなり、矯正治療が必要になったり、親知らずが横向きに生えたりし始めたと言われています。

親知らずを抜かないとどうなるのか?

親知らずを放置して抜かないと以下のような状況になりかねます。

- 歯茎の炎症

- 虫歯の拡大

- 年をとってからの親知らずの抜歯は体の負担が大きくなる

順番に解説します。

歯茎の炎症

親知らずは全部の歯の一番奥に生えてくるためもっとも歯磨きが難しい歯です。

それに加えて、まっすぐ生えていなかったり、歯の一部しか歯茎から出ていなかったりするためさらに歯磨きが難しくなっています。

適切に親知らずについているプラークと言われる細菌を取り除かないと親知らずの周りの歯茎が腫れてしまいます。

また、頑張って磨きすぎて親知らずの周りの歯茎を歯ブラシで傷つけてしまっても歯茎が腫れてしまうため、きわめて歯磨きが難しいです。

虫歯の拡大

親知らずは歯磨きが難しいので、親知らず自体が虫歯になりやすいです。親知らずの磨き残しが原因で親知らずの一本手前の歯も虫歯になりやすくなります

年をとってからの親知らずの抜歯は体の負担が大きくなる

生理的に、年齢を重ねると骨が固くなっていきます。歯は顎の骨の中に埋まっていますので、骨が硬くなればなるほど抜くのが大変になります。

また、親知らずに大きい虫歯などができてしまったりした場合、歯がもろくなり抜く際につかみにくくなり、抜くのが大変になります。

抜くのが大変になればなるほど、親知らずが埋まっている周りの骨を削る量が増えていくので体の負担が大きくなります。

親知らずを放置するリスクを避けるためにできること

親知らずの放置は、虫歯や炎症の原因になります。将来的なトラブルを防ぐには、定期的な検診と早めの抜歯判断が必要です。痛みがない時期に、歯科で客観的に確認してもらいましょう。

歯科での定期検診・レントゲン撮影

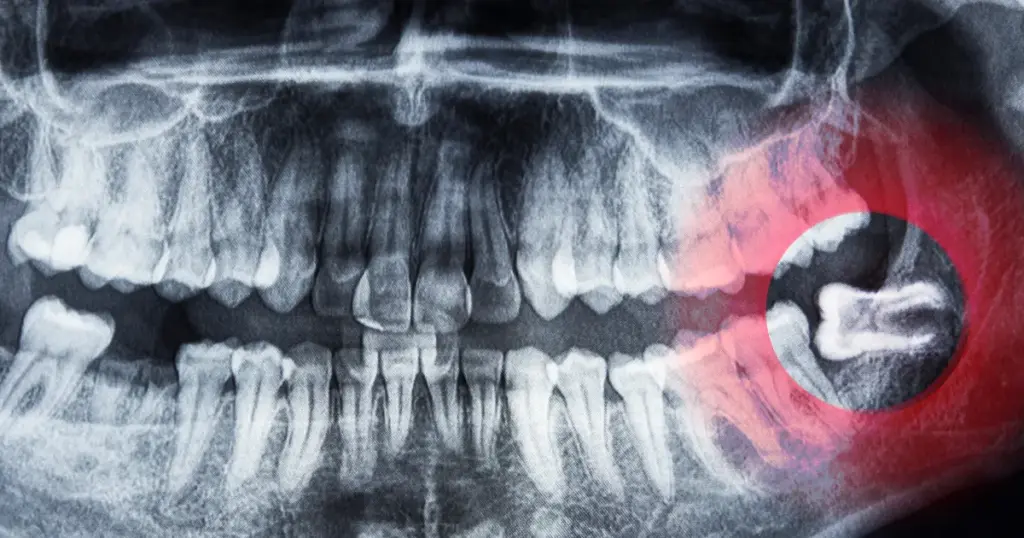

親知らずのリスクを早期に発見するには、歯科での定期検診とレントゲン撮影が効果的です。

なぜなら、親知らずは歯ぐきの奥に埋まっていることが多く、肉眼では確認できない異常が潜んでいるからです。

例えば、親知らずの根が隣の歯を圧迫していたり、歯ぐきの下で膿がたまっていたりしても、痛みが出るまで気づかないことがあります。こうした隠れた異常をレントゲンで把握することで、抜歯のタイミングを適切に判断できます。

年に1回の検診とレントゲンを続けることで、大きなトラブルになる前に対応できます。歯の痛みがない場合でも、油断せず歯科医院で定期的にチェックしてもらいましょう。

抜歯の時期は早いほど回復が早い

親知らずは、できるだけ若いうちに抜いた方が回復が早いです。

理由は、年齢とともに骨が硬くなり、抜歯時の負担が増えるからです。また、傷の治りも遅くなり、術後の腫れや痛みが強く出やすくなります。

例えば、20代前半で親知らずを抜いた人は、3〜4日で腫れがひき、1週間程度で日常生活に支障がなくなるケースが多いです。一方、40代以降で抜歯した人は、完治まで2〜3週間かかることもあります。

さらに、高齢になると持病や服薬の影響で、抜歯が難しくなることもあります。トラブルが出てから抜くのではなく、リスクが見つかった段階で早めに対応するのが安心です。抜歯のタイミングは、歯科医と相談して慎重に決めましょう。

親知らずを抜く主なメリット

親知らずを抜くメリットは以下のとおりです。

- 口臭の予防

- 虫歯や歯周病の予防

順番に解説します。

口臭の予防

口臭の原因の一つに口の中の磨き残しがあります。歯磨きがしにくい親知らずを抜くことで磨き残しが減り、口臭の予防になる可能性があります。

虫歯や歯周病の予防

磨き残しやすい歯がなくなることにより虫歯や歯周病の予防になると言われています。

虫歯も歯周病もどちらも細菌が原因で起きる病気です。

最近は唾液の中などに生息しているのですが、磨き残しやすい歯がなくなることでお口全体の虫歯の菌と歯周病の菌を減らせる可能性があります。

親知らずを抜かない方がいい親知らず場合

抜かない方がいい親知らずの状況は以下のとおりです。

- 骨に完全に埋まっている場合

- 上下がしっかりかみ合っている場合

順番に解説します。

完全に埋まっている場合

完全に骨に埋まっている場合は、親知らずを抜く必要はありません。

ここで注意が必要で、ベロで触っても歯が出てないから骨に完全に埋まっている、とは限らないのです。

骨からは出てきていて歯茎が親知らずに被っているだけの状態もよくあり、この場合は被っている歯茎の中に細菌が侵入し、歯茎が腫れたり虫歯になったりする可能性がありますので、歯科医院でレントゲン撮影をしてみてください。

かみ合っている場合

上下咬み合っている親知らずは基本的に抜く必要はありません。

咬み合っている歯を抜いてしまうことで、咬み合わせが変わる可能性も十分あるため、咬み合っている場合は慎重に咬み合わせを確認する必要があります。

例外として、歯磨きがうまくできず、そのほかの歯に悪影響が出る場合には抜く必要があります。

親知らず抜歯の具体的な流れ

親知らずの抜歯は、不安を感じやすい処置の一つですが、あらかじめ流れを知っておくことで安心して臨むことができます。ここでは、抜歯前からアフターケアまでの一般的な流れをご紹介します。

抜歯前の診察とカウンセリング

まずは診察で親知らずの状態を詳しく確認します。

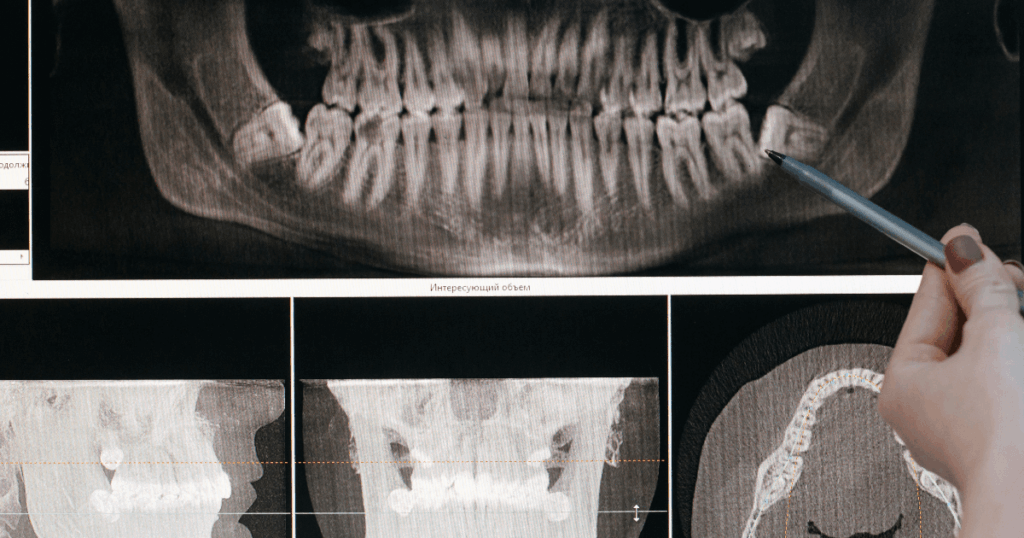

- レントゲン撮影:歯の位置や生え方、神経との距離などを把握します。

- 口腔内のチェック:炎症の有無やお口の開き具合を確認します。

- 治療計画の説明:抜歯の方法、処置時間、術後の注意点などを丁寧に説明します。

この段階で不安な点があれば、遠慮なく質問しましょう。

抜歯当日の処置の流れ

抜歯は、ほとんどの場合局所麻酔で行われます。痛みはほとんど感じません。

処置の流れは以下の通りです。

- 局所麻酔の注射

- 歯肉の切開(埋まっている場合)

- 歯の分割と摘出(親知らずが斜めや横向きの場合)

- 抜歯窩の洗浄・止血

- 縫合(必要に応じて)

処置時間は、簡単なケースで10〜20分程度、難しい場合でも30〜60分が目安です。

抜歯後の注意点とアフターケア

抜歯後は、腫れ・痛み・出血が一時的に生じる場合があります。以下の点に注意して過ごしましょう。

- 薬の服用:処方された抗生物質や痛み止めを指示通りに服用しましょう。

- 食事制限:麻酔が切れるまでは食事を控え、当日は柔らかいものを選びましょう。

- 激しい運動・飲酒・喫煙の禁止:出血や腫れの悪化を防ぐため、数日間は避けてください。

- 冷却:腫れが強い場合は、冷やすと症状が和らぎます(※冷やしすぎ注意)。

再診と抜糸のタイミング

抜歯から5〜7日後に再診を行い、状態を確認した上で縫合した糸を抜糸します(溶ける糸の場合は不要)。問題がなければ治療は完了です。

親知らずについてよくある質問(FAQ)

親知らずについてよくある質問は以下のとおりです。

- 親知らず抜歯後何日くらい腫れますか?

- 親知らずの抜歯はどのくらい痛いですか?

- 初診で親知らずを抜いてもらうことはできますか?

- 親知らずを抜かない人の割合はどのくらいですか?

順番に解説します。

①親知らず抜歯後何日くらい腫れますか?

個人差はかなりありますが、一般的に術後3日後をピークに1~2週間ほどで腫れは完全にひきます。

腫れ具合も、ぱっと顔を見て分かるレベルで腫れる方から、口の中だけ歯茎が腫れるくらいの方まで程度もそれぞれです。

抜いた後しっかり縫い合わせた方が抜いた穴に血が留まり治りが早い一方で、しっかり縫い合わせているため血が縫った歯茎の中に貯まるため腫れやすくなります。

②親知らずの抜歯は痛いですか?

個人差はかなりありますが、一般的に1~2週間ほどは痛みが続きます。

痛みの強さも、痛み止めを飲まずに我慢できる痛みの方から痛み止めが効かないくらい痛む方までいらっしゃり個人差がかなりあります。

親知らずの近くには下歯槽神経と言われる太い神経があり、そこに近ければ近いほど痛みが出る可能性は上がります。

また抜くのが大変になればなるほど、体に負担がかかりますので痛みも大きくなります。

術後3~1週間で抜いたあとの血の塊がかさぶたにならず骨からはがれてしまうと、ドライソケットという状態に移行し、この状態になると1か月以上かなり痛くなります。

痛みで目が覚めてしまうほどの痛みが続きますので術後の注意事項は守りましょう。

③初診で抜歯はできますか?

可能ではあります。ただし、事前にレントゲン撮影やCT撮影を行う必要があり、またお口の中ができるだけきれいな状態で抜歯したほうが良いためクリーニングをしてから抜歯することをお勧めします。

親知らずの生え方や下歯槽神経と言われる神経との位置関係により抜歯にかかる所要時間が変わったり、一般の歯科医院で抜歯できない場合もあるため一般的には、初診時は親知らずの資料を取らせていただき状況把握することが多いです。

④抜かない人の割合が知りたいです!

30%前後と言われています。私の経験的にも抜歯適応の親知らずの方が多い印象です。

まとめ【まずは歯医者さんへ行きましょう!】

親知らずについて解説していきました。親知らずが残っている方は抜いたほうが良いものと考えておいた方がよいでしょう。

親知らずの生え方によりその後の処置内容がかなり変わりますので、歯科医院でご相談されてみてください。

デンタルオフィス虎ノ門は駅近で便利!

- 日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」より徒歩1分

- 銀座線「虎ノ門駅」より徒歩6分

当院、医療法人歯科ハミールの分院も、今後共よろしくお願いいたします。

この記事を書いた人

デンタルオフィス虎ノ門 院長 柳瀬賢人

所属学会・勉強会

- MjARSの主宰(歯科医師の勉強会)

- M:ALT’s(@土屋歯科クリニック&works)所属

- SJCD(日本臨床歯科学会)会員

- ITIベーシック・アドバンス サティフィケイト

経歴

- 東京医科歯科大学 卒業

- 名古屋大学 口腔外科

- 歯周病インプラント専門医Jiads講師のもとで勤務

- 医療法人複数歯科医院勤務

- 医療法人歯科ハミール デンタルオフィス虎ノ門院 院長就任

出身高校

- 愛知県立明和高等学校